☆ 病気になってもならなくても自分らしく生きる ☆

今年のテーマ「人生のランウェイ」

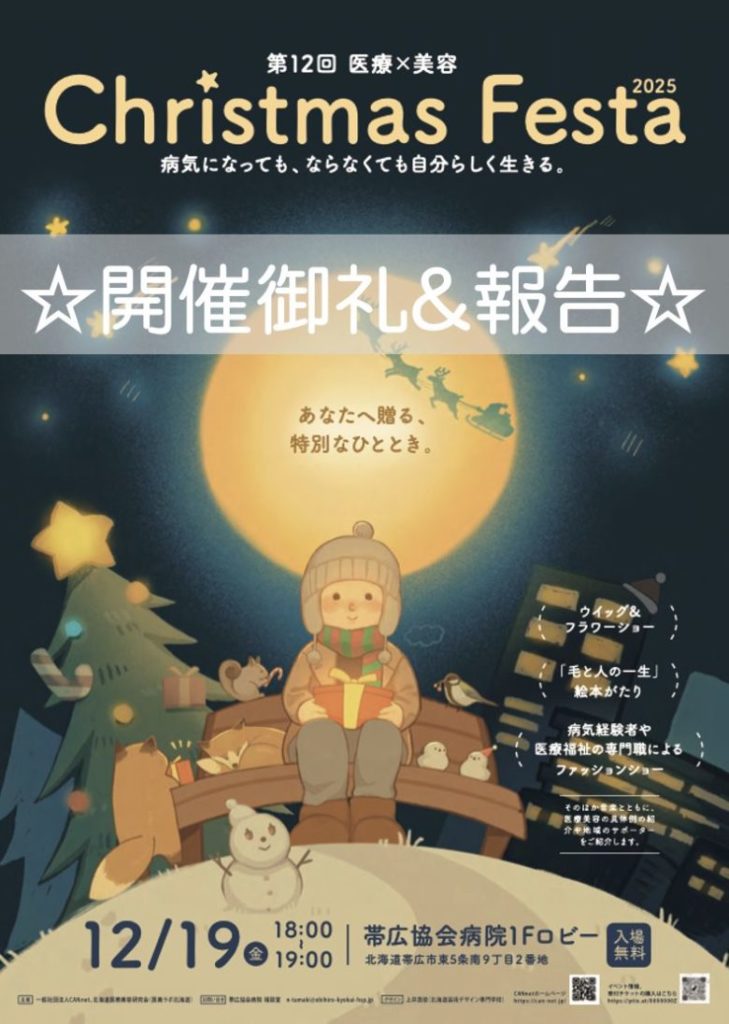

12月19日(金)18時より帯広協会病院1階ロビーにて無事開催できました『医療×美容 Christmas Festa 2025』の余韻にひたりつつ、メイキング風景から閉幕まで振り返ってみたいと思います♪

帯広協会病院の皆さまのご理解とご協力に心から感謝申し上げます!また、ご来場の皆さま、参加して下さった皆さま、ショーを作り上げて下さった皆さま、応援チケットでエールを送って下さった皆さま、ありがとうございました!

今年も盛りだくさんな内容のクリスマスフェスタでした♪

参加された全ての方の「人生のランウェイ」でしたね!

一部ではクリスマスフェスタでは恒例となりましたウィッグ&フラワーショーです。ウィッグのヘアアレンジに生花を飾る美容師さんのスキルをライブで見て頂きました。それと同時に今回は「書とベリーダンス」の二刀流のスキルもご披露下さいました。素晴らしい揮毫をありがとうございました!音楽は十勝を拠点にするプロミュージシャン兼医療従事者のバンド「nado」(など)さんの演奏でした。

二部では毛の働きや、毛の一生を「毛と人の一生」と題して絵本語りを行いました。語りに合わせて「毛の一生」を全身を使ってパフォーマンスしてくださった看護師さんや副院長先生、十勝でけん玉刺す会の皆さん「毛と人の一生」がとても良くわかりました!そして、会場にいる皆さんにけん玉が配られ、ショーのフィナーレで一緒にけん玉チャレンジをするというサプライズが告げられました☆その後、キッズダンスの披露もありキレッキレのダンスで会場を盛り上げてくださり、ありがとうございました☆音楽はゆりずむさん演奏で躍動感が伝わってきましたね♪

三部はクリスマスフェスタの「ランウェイ」にテーマごとに登場して頂きました。『男性用のウィッグ&工夫』『病気や怪我をしても多様な働き方』『推し活』『2部式・3部式着物』『ハレの日も医美の力でウェディングドレス』と病気や怪我などで外見の変化・体調が思わしくないことがあっても『医療美容』のスキルや工夫であきらめなくてもできる選択肢があることを披露して下さいました。そこには色んな方が関わっています。この日も十勝・帯広だけではなく、札幌や他の地域から駆けつけて下さった方がいます。本当にありがとうございました!

最後に会場の皆さんと赤鼻のトナカイさんを合唱し閉幕となりました♪

☆☆☆ ご寄付御礼 ☆☆☆

「第12回 医療×美容 Christmas Festa2025」へ応援チケット(Peatix)・口座振込・手渡しにてご寄付下さいました皆さまに心より御礼申し上げます。また、ご寄付とともに応援メッセージもお寄せ下さいました。全てのメッセージに励まされクリスマスフェスタを無事開催することができました!

会計収支報告は2025年度CAN net活動報告会にてご報告差しあげます。

******************

病気になったとき、治療はとても大事です。でも、病気になった時の「見た目の変化」は、体にも心にも、生活・仕事にも変化をきたします。気持ちが落ち込む、仕事や学校に行くのが大変、家族や友達に元気のない顔を見せたくない……。そんな時、「元の自分に戻りたい」気持ちに寄り添い、望む「自分らしさ」実現するお手伝いをするのが『医療美容』です。

『医療美容』をだれでも使いたい時に使えるような地域・社会になることを願い毎年クリスマスの時季に『医療美容』の啓発活動としてクリスマスフェスタを開催しています♪

******************

* 医美Labo北海道(北海道医療美容研究会)